バイトの話って言えば今生活のためにしかたなくやっているバイトの話で、少しでも働かずに暮らしていければ理想なんだがなかなかそうもいかない。それでも、最近始めたバイトはこの数年の間にやっていたラーメン屋や農業にくらべ、気持ちの上でかなり楽だ。初めからわかりきっていたことだけど、飲食業や肉体労働といった「いわゆるそっち系の仕事」はとことん向いていない。カナダのラーメン屋に関して言えば2ヶ月でクビになった。オーストラリアの農業については良い扱いを受けて給料も良かったものの、虚無的な日々を送っていた。虚無的という意味では今もそれに近いが、農場にいた頃は週休1日で労働時間が長く、周辺に何もなくて他にやることがないため抜け殻状態だった。

続きを読む後輩だった一人が会社を辞めた

後輩だった、というのは僕が3年前既に辞めた会社の人であり、その後連絡を取っていたわけでもなく、今となってはもう全く関係のない人だから元後輩と言えばいいのか、とにかくそういう人が僕より後に会社を辞めているという話を耳にした。これがなかなかひどい話で、聞いたときには「そんなことあるのか」と耳を疑った。

続きを読む辞めた会社の人たちと会ってきた

二度の機会の中で5人と会った。そのうち一人は転職し、一人は専業主婦になり、他の3人は同じ会社で働いていた。僕は3年前に辞めてから外国でダラダラ過ごしたのち、大体一ヶ月前に日本に戻ってきたところ。何もしていない。務めていた会社を辞めたのだって、前向きな理由はなかった。働いていたときからもうずっと人生は終わっていると感じており、このまま働き続けたところでただ死ぬだけだから、死ぬ前にやり残したことは何か考え、外国に住んでいた。英語の学習だとかこの先のキャリアだとか、そういった前向きな理由はどこにもなかった。3年が経ってそれも終わり、貯金を使い果たして今に至る。その時間が無駄だったかと言えば、見方によってはそうだろうし、そうでないととらえることもできる。自分にとってはどうかと言うと、元からあってもなくて同じだった。もうずっと前から人生は終わっている。終わった人生をどう過ごそうと、大差ない。同じだ。

元同僚たちは、あまり変わっていなかった。老けてさえいないと感じた。3年ぐらいで人は変わらないのかもしれないし、この歳になってもう人間は変わったりしないのかもしれない。もっと先になれば老いが露骨に見えてくるから、「まだ変わっていなかった」と言ったほうが正確か。彼らを取り巻く状況は多少なりとも変化していた。子供が増えている者もいれば、離婚しそうになっている人がいたり、先日書いたように不倫している人もいる。4つ上の先輩は年収が700万を超えていた。同期の人間はみんな結婚して一部子供もおり、年収も500万を超えている。会社は新たなM&Aをしたみたいで安定しており、歴史があって信用もある。30過ぎにしてはなかなか上位に食い込んでいるんじゃないだろうか。彼らにはそういう生活がこれからも続く。圧倒的な社会的ステイタスを築いている。そういう生活を捨て、根無し草の今を過ごしていることに後悔しているかと言えば、100%ないと言い切れる。

元々誰かに認められたいという願望もなければ、仕事が好きでもない。お金は生きていく上で必要だったという程度で、それ以上でもそれ以下でもなかった。生活に必要以上のお金は持て余していたし、ほぼ無駄遣いに消えていた。その貯金のおかげでカナダの語学学校に通ったり2年半の海外生活や10数ヶ国の旅行ができたんだけど、それも無駄遣いと言ってしまえば無駄遣いには変わりない。それよりも、そのお金を得るためだけに受けた苦痛のほうが耐え難かった。精神と肉体の摩耗で狂いそうになっていた。生命の危機を感じていた。あのまま労働生活を続けたところで、苦しみながら死期が早まっただけだろう。自分の器じゃなかった。

しかたなく働いていた。大学を卒業して、ただ生活しなければいけないから働いていた。興味ない仕事をしていた。知識が増えても経験を積んでも、得られたのは多少のお金と使い道のない社会的ステイタスだけだった。ずっと嫌々やっていた。気持ちは全く乗らなかった。そういう気持ちを抱えたまま人前では表に出さず、データを分析して考えに考えて体を酷使して笑顔を振り撒きハキハキと喋ることは苦痛以外の何物でもなかった。その苦痛の前では、褒められることも喜ばれることも認められることも評価されることも無価値だった。喜びはなく無感情、時には恨みさえ募る。何でこんなことをやっているのか、何故こんなことをやらなければいけないのか、そうやって苦痛から逃げるように社会人人生を捨てた。

彼らが変わっていなかったということは、適性があったのだろう。僕と同様の苦痛は抱えているかもしれない。それ以上に何か目的や目標、お金ややり甲斐によって喜びを得ていたのかもしれない。彼らを支えているのは家族や社会に対する責任感や、真っ当であろうとする意志だったかもしれない。僕にはそういったものが全て欠けていたから、あのまま続けられなかった。真逆の人生はきっと、同じ職場で働いていたときから既に決まっていたのだろう。どうせ死ぬことは決まっている。自分の人生だって、とうの昔に終わっていた。あとはただ、出来る限り苦痛を取り除いて、終わりの日を待つばかり。

海外で働くために必要なのは英語ではない

今ワーキングホリデーでオーストラリアにいます。今回はワーキングホリデーを考えている人や海外で働きたいと思っている人が事前に知っておいた方がいいと思うことを書き残しておきます。オーストラリアでは多くの日本人がワーキングホリデーで働いています。そのうちの大多数が「ジャパレス(日系レストラン)」もしくは「ファーム(農場)」で働いています(僕自身もファームで5ヶ月働いていました)。その2つが悪いとは言いませんが、カフェでもアパレルでも多くのローカルジョブがある中で、何故こうも偏っているのか。疑問を持ったことはないでしょうか。英語ができないから?それもあるでしょう。しかしそれと同じぐらい重要になってくるのが経験です。未経験は雇われません。

- どうやって手に職つけるか

- 未経験でもできる仕事

- 何をやりたいのか考える

- 裏ワザ

- あしたはもっと遠くへいこう

スマートフォンでメモをとるのが許される日は来るのか

会社員じゃなくなってから大体3年が経った。当時僕は紙の手帳をほとんど使用しなくなり、仕事上のメモなどほとんどをEvernoteに書いていた。to doなんかはRemember the milkを使ったりiPhone公式のto doアプリやGoogleのto doを使用したりしながらも結局はEvernoteでまとめて管理するようになった(個人情報や機密事項などはなるべくオフライン環境に留め、それ以外の部分で自分が見たらわかるようにしていた)。僕が勤めていた会社はITとは全く関わりがなく、むしろそういう技術に疎い人が集まったような古風な職場であり、若かろうが老いてようが紙もFAXも日常的に大量に使う昔ながらの手法が用いられていた。それは業界の慣習や法律なども大いに関わっていたため、単にその会社が時代遅れとかそういう話でもなかった。だから、当然打合せでも会議でも人と会う時も紙の手帳だった。スマートフォンでメモを取るなんていうのはご法度だ。やろうものなら「何携帯をいじってるんだ!」と怒られるか単純に気分を害されるだろう。「メモとってるんで」なんてとても言えない。「じゃあいいよ」なんて絶対言われない。しかし手帳なら許された。そこに絵を描いてようが日記を書いてようがブログのネタを書いていようが、「お、コイツちゃんとメモとってるな」という風に見てくれる。まさか「ちょっと見せてみろ」なんて言われない。中身ではなく形式が大事だった。スマートフォンでは何をやっていようとも「遊んでいる」という風に見られた。そのことについて異論はなく、仕方がないと思う。実際スマートフォンで遊ぶことも多いだろうし、ゲームもできればTwitterもできる。真面目にメモを取っていたとしてもお知らせは常時届き、そちらに気が行くこともあるだろう。僕自身が話している最中にずっとスマートフォンをいじっている人がいたら「こいつ真面目に話聞いているな」とは思わない。手帳を開いて時々目を合わせていれば「ちゃんと書き留めている」と、どうしても思ってしまう。

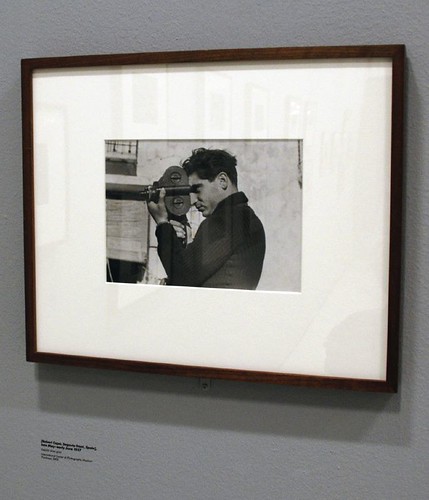

続きを読む写真家ってなれるの?

世の中数ある職業の中には「どうやってその職業に辿り着いたのだろう?」という職種がたくさんある。憧れるものもあれば、まったく従事したくないものもある。例えばMotoGP(バイク)のレーサーなんて人生を何度やり直してもなれる気がしない。接点がない。子供の頃からバイクレースをテレビで見ていたとしても、プロのレーサーはだいたいその頃既にサーキットで走っている。そういった人が憧れる職業、僕が憧れる職業の一つに写真家というのがある。写真家は数も種類も豊富で、やはり若い人だと20代には既に活躍している。活躍は別として、彼らはどうやって職業写真家というルートに至ったのか。一般的に考えれば、高校か大学で写真部だったとか、アシスタントかなんかのアルバイトから始めたとか、趣味でコンテストに応募し続けたとか、専門学校に入ったとかそのあたりは予想できる。そうやってコネやルートを見つけ、業界に入っていったのだろう。

続きを読む肩書で食えるすごい人がうらやましい

ブログを見ていても、弁護士とか会計士とか、〜大卒、とか〜歳から起業とか色々な肩書を持った人が記事なりブログなり専門的な見解などを述べながらも日常の日記を書いたりされている。ちきりんはなんだっけ、外資の人?山本氏なんかは慶応卒投資家起業家、phaさんも京大卒ニートとして話題になった。脱社畜の人も東大卒だ。そんなに学歴コンプならもっとちゃんと受験勉強すればよかったのに、っていう話だけど別に学歴コンプっていうつもりもない。空手屋、爆弾処理屋、肩書になるんだったら何でもいい。作曲家とかかっこよすぎる。そういう意味では資格とか、公にも認められている人になってくる。自称であってもプログラマとか言いたい。そういうの何もない。

続きを読む僕は不動産屋のおっさんだった

今はもう抜け切っている。かつて僕は不動産業界で働いていた。いわゆる不動産屋のおっさんではなかったんだけど、僕が勤めていた会社は上場企業の子会社だったから、少し形態が違う。それにしても、縞の入った紺のスーツに水色のネクタイをして茶色の革靴とカバンで会社や外を歩き回っていた。本当にひたすら歩いていた。毎日革靴で歩いていた。足がめちゃくちゃ痛かった。髪が長いから切れと言われていた。

続きを読む前の会社にいて良かったこと

僕は以前に書いたとおり不動産の管理会社で働いていたんだけど、たった6年で辞めたとは言え、会社は何も死ぬほど嫌なことばかりではなくそりゃあ学んだこともあった。幾つかあるけれど今回は僕が人生で最も得したと思うことを書こうと思う。

続きを読む30過ぎてバイトをクビになった話

ずっと辞めたい辞めたいと言いながら毎日ストレスで吐きそうになっていたバイトがついにクビになった。たった2ヶ月でしたがお疲れ様でした!クビになる予感はあった。僕はラーメン屋でバイトしていたんだが、先月バイト30分前に呼び出された。向こうは英語で端的に言うと「やる気あんのか?」みたいな事を言われた。さすがに「ない」とは言えないから「ありまっすよもっちろーん」みたいな感じでsureみたいな事を言っていた。もう1ヶ月いるんだからそろそろ全部の仕事覚えてよみたいな。

続きを読む仕事上の曖昧な表現について

会社員だった頃、ある取引先の人によく「曖昧な表現を使って逃げ道を作るな」と言われた。僕の働いていた会社はほぼ個人プレイだったため、上司ではなく相手先から言われたのだ。多分、とか、おそらく、とか、僕はよく使っていた。今思えば相談に対してこれらの表現を用いるのがNGなのは当たり前なんだけど、僕は自分の判断に自信がなかったためになかなか断言ができなかった。

なぜ曖昧になるか

曖昧な表現を使うのは自信がないからだ。何故自信が無いかというと、根拠が明解ではないからだ。十分な検討ができていない、的確な答えが出せていない、しかしこれらのことは仕事上において日常茶飯事だったりする。むしろ明解な答えなんて出ることのほうが珍しい。十分な検討を行う余裕はいつもなかった。どうしても曖昧な返事をしてしまう。

なぜ曖昧が問題か

曖昧な返事をすると、当然相手は「曖昧なんだな」と思う。明解な返事をすると「そうなのか」と思う。その違いというのはなんだろうか。僕は相談相手のような仕事をしていたから、向こうはお金を払って相談を持ちかけている。そこで曖昧な返答をした場合、向こうからすれば対価を得られていないと感じる。

断言して間違っていればどうなるか

では、仮に自分の出した答えが間違っていた場合はどうだろうか。曖昧な返事をしていたことで、果たしてそれが逃げ道となるだろうか。ならない。明解に言い切っていたら、それが訴訟問題に発展するだろうか。仕事の内容にもよるが、ほとんどの場合そういうことは起こらない。ということは、曖昧な返答というのは自分にとって損しかない。

断言するとはどういうことか

もちろん全く根拠なしに言い切るのはただの嘘だ。曖昧な返答をしそうなときは、たいていまだ自分の意見が煮詰まっていない。時間的な制約も踏まえ、これ以上内容の吟味ができないところまで来ていれば、例えその答えが確実ではなくとも言い切れるものだ。

相手がまともな人であれば、見ているのはそこだったりする。何も相談相手の意見を全面的に信じて一切合切責任を追わせようとも思っていない。該当する仕事をやり切っているかどうかが判断される。

断言したせいで苦情がきたら

もし、「あなたの言ったとおりやったら大損害が出た。責任を取ってくれ」と言われたとしても、余程のことでない限り判断を下した本人に責任がある。そういう責任転嫁をする相手とは仕事を続けない方がいい。判断を採用したのは本人だ。ただ、自分の判断が間違っていたならば、契約を切られる可能性はある。それは仕方がない。しかしそういった契約解除が、曖昧な表現をしていたところで免れる性質のものでもない。

「自分の意見ですが、」

「これは飽くまで自分の意見ですが」などと言う必要はない。これも自信の無さを現しており、逃げ道と捉えられる。自分の意見でしかないのは当たり前のことだ。そして相談が仕事であれば、そこには自分の意見以外他にない。

運良く正解を見つけられた場合は別だが、ほとんどの場合、客として専門家に相談して返ってきた答えには相手がいくらその道のプロであろうともリスクが有る。リスクがあるからこそリターンもある。まともな相談者であれば、金を払ったからといって100%確実な答えが返ってこないことは知っている。

「そう断言する根拠は?」

通常であれば、相手はその意見の根拠を聞いてくる。調査結果であったりアンケートであったり、数字などの客観的な根拠なしの回答は成り立たない。しかしそういったものはだいたい一つの答えに繋がっていない。客観的なデータを意見に結びつけるのは自らの経験や判断であったりする。だから、意見の根拠となるデータは当然に要求されることが多いが、データはそのまま意見にならないため、そこに自己判断が存在する。「根拠は?」と聞かれて「データがこう言ってます」と言うのは、実は嘘だ。その嘘はつかないといけない。間違っても「経験上」「勘で」「過去はそうだった」などとは言えない。

信頼を勝ち取るために

曖昧な回答をした場合、相手はまず乗ってこないだろう。関係はそこで終わる。契約を交わし、利益を出すには、相手に話に乗ってもらう必要がある。確実ではなくとも客観的な根拠を用意し、そこに合理的な意見を上乗せしないことには、とりあえずの契約もできない。その上で利益を出してようやく信用を得ることになる。運悪く結果が出なかったとしても相談内容が的確であれば、ごく稀に評価が得られるケースもある。曖昧な表現をやめられるように努力をしよう。それはただのハッタリとは違う、自分の剣だ。

「バンクーバーのうぇぶ屋」によるクリエイター留学セミナーに行ってきた

クリエイター留学セミナー京都開催決定! | バンクーバーのうぇぶ屋

僕はクリエイターではないんだけど、つい先日までwebデザインの講習受けていて、さらに今月からカナダに行くから非常に興味深い内容だった。

京都で開催されるというレアな機会と、無料ということで潜り込んでみた。

場所はストリートビューを見ればわかりやすい。40人が定員だったけれど満席。

セナさんの印象は若くてヒョロっとしていた。Frogという会社の説明ということでカエルの格好で話していた。「暑い」と連呼しながら1時間半ぶっ通しで喋ってくれた講演内容はメモを取りきれないぐらい。

最初は講演で、その後質疑応答、参加者同士談笑の時間というスケジュールだった。講演の内容は主に以下の2点だった。

- 外国で働くにあたって重要なこと

- Frogの説明

外国で働くにあたって重要なこと

これはwebとは直接関係の無い話。人が話していた内容なのでかなり端折りますが、外国ではやっぱりビザが一番の関門になるそうだ。

セナさんは現在カナダの永住権を持っている。永住権を得るには色々なルートがあるけれど一般的には、3年雇用された実績、言語能力、その他いろいろなテストなど。

そもそもまず、永住権の前に外国で採用される必要がある。

働くためにはビザが要る

↓

就労ビザは現地の会社に発行してもらう

↓

採用されなければならない

↓

現地人ではなく、わざわざ外国人を雇う価値を証明する必要がある

そういう難関をくぐり抜けなければならない。もし採用されても実績を出さなければ解雇され、また1からのスタートになる。

まず「専門職で雇われる」というのがとても大変だそうだ。カナダの失業率は日本より高い。ましてや外国人を雇うとなると、余程の価値を示さなければ難しい。日本で就職難だとか言っても日本人同士だから言葉は通じる。現地に行けば言葉やルール、生活習慣などあらゆる点において赤子以下だ。「マイナスからのスタート」と言っていた。

自分を雇えばどんないいことがあるのか、それを相手に伝えるには、説得するには、証明するにはどうすればいいか、そもそも自分は何ができるのか、それを常に考え続けて試して結果を出してください、自分はたまたまwebでした、というお話でした。その辺りブログでも触れているそうです。

高卒でバカなのに最高に楽しい僕の生き方と守りぬいてきたこと

居酒屋のバイトが探さなかったとある可能性の話

Frogの説明

初っ端からかなりハードな内容でしたが、こっちが今回の講演の主旨。

セナさんとwebクリエイターボックスのマナさんが来年バンクーバーでFrogという会社を立ち上げますよ、そこではクリエイター留学支援をしますよ、という内容だった。

Frog Agent - バンクーバーを拠点とするクリエイター留学専門サポート企業

相談は基本無料だそうだ(英語講習やビザの相談など専門の講師を雇う内容は一部有料)。明日も京都で個別相談を行っている。

クリエイター留学って?

外国に留学したい、外国に永住したい、外国で働きたい、そのためにはどういう手段があるか?どういうルートがあるか?

「web屋のケースならサポートできますよ」というのがFrogという会社でやることみたいだ。セナさんやマナさんのように、web屋として外国で働いてきた人が、学生から、ワーキングホリデーから、どのようなルートを辿って現地のweb屋になったか。

その経験と、在住経験から必要な情報が提供できますよ、あとは君次第、がんばれ!で、あっていると思う。

クリエイター留学のケースには

- 技術あるけど英語できないよケース

- 技術ないけど英語できるよケース

- 英語も技術もあるけどどうやるのケース

- なんにもないよケース

だいたいこの4つに分かれるみたいだ。webで食っていくなら技術いるし、英語圏でweb屋としてやっていくための職業英語もいる。それらを身につけるにあたっての情報提供、に加え、そもそも住むところは?ビザは?といった留学そのものの支援も行うということだ。留学エージェントのweb屋版。

なんで無料なのか

ここにも触れていた。そもそもこの留学支援は、「世界で活躍できるクリエイターとしてFrogで働いて欲しい人」を見つけるための、人材育成と研修を兼ねてやるようだ。だからお金は取らないみたいだ。

もう一つ、「Frogでやるのは情報提供と支援、その内容に責任は持つけど、あなたの人生には責任持てません」ということでお金を取らないみたいだ。講演はこの辺りで終了。

クリエイター留学のパターンとして、現地のweb専門学校に通うというルートが気になった。外国に行って、さらに専門学校??わざわざ現地で??聞いてみた。

質問1.「現地の専門学校に行く意味はあるの?」

回答「学校によってはインターンがついてきて、コープビザに切り替えることができます。それが一番大きい理由です。」

つまり、学生ビザやワーキングホリデー終了後に、インターンという形でビザを切り替えて在住期間を延長できるということだ。そして、学校やコース、実力によってはインターン先までついてくる。現地で働くのが目的だったら確かに一番の近道かも知れない。

質問2.「じゃあ技術を身につけるのは日本でもいいの?」

回答「単純に技術だけなら日本で身につけても同じです。ただ現地の学校だと現地でのやり方、コミュニケーションの取り方、提案の仕方、発言の仕方を学べます。向こうでは発言力が命です。それはおそらく日本の専門学校では学べません。」

セナさん自身は日本でweb屋をやっていたから、専門学校に行かずいきなり向こうで就職したらしい。マナさんは1年ワーキングホリデーの後に専門学校へ行ったそうだ。

質問3.「英語もわからないのに専門学校って現実的?」

回答「そこは予算や英語力で個人差があり、なんとも言えませんが、基本的に高校英語ぐらいわかっていればある程度なんとかなります。ただ、自信がなければ語学学校に通ってから行くのもいいと思います。」

技術は自分で学び、専門学校はインターン目当てが本筋という印象を受けた。

他にも色んな話があって興味深かった。そもそもなんで外国で働きたかったの?→「残業嫌だった」、何故バンクーバーなのか?→「シリコンバレーに近いから」、とか。このセミナーの後日に個別相談をやっているみたいなので、行ったら面白いと思う。留学相談自体はSkypeやメールでも受け付けているそうです。

カナダへクリエイター留学するなら | バンクーバーのうぇぶ屋

そういやなんで京都でセミナーやってるのか聞くの忘れた。